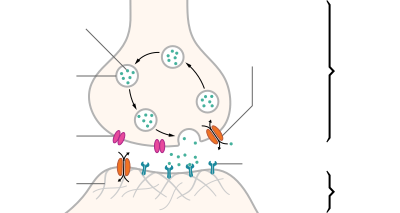

| 典型突触的结构 |

|---|

神经传导物质(英语:neurotransmitter),有时简称“递质”或译作神经传递物,常用译名还包括神经传达物质、脑内物质等,是在神经元、肌细胞或感受器间的化学突触中充当信使作用的特殊的机体内生的分子。[1]神经递质在神经、肌肉和感觉系统的各个角落都有分布,是动物的正常生理功能的重要一环。截止1998年,在大脑内大约有45种不同的神经递质已被确认。[2]

神经递质的作用过程

用香港维港渡海泳赛事作比喻,试想像新界是突触前(presynaptic),神经递质就像泳手要乘搭港铁或其他交通工具(突触小泡;synaptic vesicle)去到尖东海旁落水(胞吐作用)。然后他们游到对面海岸之前打开一道闸门,让对岸的观众(如钾离子)落水或海上其他人(如氯离子)上岸。但是在开门后,维港渡海泳选手自己却不会去到中环陆上,反而继续在维港(突触间隙;synaptic cleft)上游动,或在由再摄取泵吸回尖东。

突触前(presynaptic)神经元负责合成神经递质(一般来说,只需要简单地几步即可生物合成),并将其包裹在突触小泡(synaptic vesicle)内,在神经元发生冲动时,突触小泡通过胞吐作用[3],将其中的神经递质释放到突触间隙(synaptic cleft)中。通过扩散作用神经递质分子抵达突触后(postsynaptic)细胞膜,并与其上的一系列受体通道结合,起到改变通道蛋白构相、激活第二信使系统等作用,进而导致突触后神经元的电位或代谢等变化。

神经递质可看作是神经元的输出工具。每一个神经元只带有一种神经递质。但最新的证据显示一个神经元含有并释放多于一种的神经传导物质。[4]

同一种递质对不同的受体可能产生不同的作用。

神经递质的分类

神经递质的分类方式有很多[5],按照作用后果可分为离子型(Ionotropic)和代谢型(Metabotropic)两类。其中离子型受体按照电位变化可分为兴奋型和抑制型两类。

主要的神经递质:

- 氨基酸:谷氨酸、[6]天门冬氨酸、D-丝氨酸、γ-氨基丁酸(GABA)、甘氨酸

- 气体:一氧化氮(NO)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)

- 单胺: 组胺、血清素(SER)

- 痕量胺:苯乙胺、N-甲基苯乙胺、酪胺、3-碘甲状腺原胺、章胺、色胺

- 肽: 催产素、生长抑素、P物质、可卡因和安非他明调节的转录肽、阿片肽[7]

- 嘌呤:三磷酸腺苷 (ATP)、腺苷

- 其他:乙酰胆碱(ACh)、花生四烯乙醇胺

脑与脊髓中最常见的神经递质是谷氨酸,分布于超过90%的兴奋型突触。脑中第二常见的神经递质是γ-氨基丁酸,分布于超过90%的抑制型且不使用谷氨酸的突触。甘氨酸是脊髓中最常见的抑制型神经递质。

功能

- 谷氨酸在突触的量的不同形成的突触可塑性被视为是构成记忆和学习的重要神经化学基础。过量的谷氨酸会导致兴奋毒性,引起靶细胞死亡。

- γ-氨基丁酸是许多镇静药物调节的基础。

- 乙酰胆碱是运动终板的神经递质,箭毒的致瘫痪效果就是来自阻断此突触的神经递质。 乙酰胆碱在脑神经中也作为神经递质,具有特异的乙酰胆碱受体,包括烟碱型乙酰胆碱受体、蕈毒碱型乙酰胆碱受体。

- 多巴胺在脑中有多种重要功能。包括运动行为的调节,动机与情绪激发相关的快感,是奖赏系统中的重要角色。帕金森病与多巴胺不足有关;精神分裂症与较高水平的多巴胺有关。

- 血清素是一种单胺类神经递质,90%在肠合成,其余在中枢神经合成。调节食欲、睡眠、记忆与学习、体温、情绪、行为、肌肉收缩、心血管系统、内分泌系统等。被怀疑在抑郁症中有一定作用,一些抑郁症患者的脑脊液与脑组织中的血清素代谢产物浓度偏低。

- 物质P是一种十一氨基酸多肽,参与从某些感觉神经元向中枢神经传递痛觉。也辅助松弛血管,通过释放一氧化氮来降低血压。

- 阿片肽是痛觉通路以及脑部情绪中心的一种神经递质。某些阿片肽用作镇痛药,引起快感与欣快症。

使用特定神经递质的神经元可形成不同的系统,系统的激发会影响脑的很大部分,被称作volume transmission。主要的神经传递系统包括去甲肾上腺素系统、多巴胺系统、血清素系统、胆碱能系统。作用于这些神经递质的药物影响到整个神经传递系统,这可以解释某些药物的复杂效果。例如,可卡因阻断了突触前神经元对多巴胺的再吸收,使得这种神经递质在突触间隙中停留更长,继续与突触后靶细胞膜上的受体绑定,引起欣快情绪响应。延长暴露于过量的突触间的多巴胺,可导致可卡因生理成瘾。去除可卡因后,突触后受体绑定的多巴胺减少可导致感到沮丧。选择性血清素再吸收抑制剂阻断突触前神经元再吸收血清素,促进了内生的血清素的效用,常用于抗抑郁药。 α-甲基-对-酪氨酸(AMPT)阻止酪氨酸转化为多巴胺的前体L-多巴。 利血平阻止多巴胺存储在突触小泡中。司来吉兰(Selegiline)抑制了单胺氧化酶 (MAO)-B因而增加了多巴胺的水平。

疾病可以影响神经递质系统。例如,帕金森病至少部分相关于脑深部多巴胺能神经元的失效,如黑质。多巴胺的前体L-多巴常用于治疗帕金森症。

每种神经递质一旦抵达突触后细胞,必须被分解掉,以阻止进一步的兴奋或抑制信号转导(终止突触传递)。例如,乙酰胆碱被乙酰胆碱酯酶降解为乙酸与胆碱。 胆碱被突触前神经元摄取并合成乙酰胆碱。其他神经递质如多巴胺能从靶细胞扩散掉并被身体的其他部位如肾排泄,或被肝脏分解掉。

参考文献

- ↑ Lodish, H.; Berk, A.; Zipursky, S.L. Molecular Cell Biology: Section 21.4Neurotransmitters, Synapses, and Impulse Transmission 4th. New York: W. H. Freeman. 2000.

- ↑ Cherry, Kendra. What is a Neurotransmitter?. [6 October 2014].

- ↑ Lauder, RM; Morris, HG; Nieduszynski, IA; Huckerby, TN. P51. Isolation and extractability of fibromodulin. Bone. 1994-01, 15 (1): 128–129. ISSN 8756-3282. doi:10.1016/8756-3282(94)90974-1.

- ↑ Luo, Minmin, Ren, Jing. Neurons Corelease Glutamate and Acetylcholine and Activate Postsynaptic Neurons via Distinct Transmission Modes. Neuron. 2010-12, 69 (3): 445–452. ISSN 8756-3282. doi:10.1016/j.neuron.2010.12.038.

- ↑ Barre Vijaya Prasad. Examining Biological Foundations of Human Behavior. United States of America: IGI Global. 2020: 81. ISBN 978-1799-8286-17.

- ↑ Robert Sapolsky. Biology and Human Behavior: The Neurological Origins of Individuality, 2nd edition. The Teaching Company. 2005.

see pages 13 & 14 of Guide Book

- ↑ Snyder SH、Innis RB. Peptide neurotransmitters. Annu. Rev. Biochem. 1979, 48: 755–82. PMID 38738. doi:10.1146/annurev.bi.48.070179.003543. 温哥华格式错误 (帮助)

外部链接

- 神经传导物质(Neurotransmitters)

- Molecular Cell Biology. 4th edition. Section 21.4: Neurotransmitters, Synapses, and Impulse Transmission

- Molecular Expressions Photo Gallery: The Neurotransmitter Collection

- Brain Neurotransmitters

- Endogenous Neuroactive Extracellular Signal Transducers

- 医学主题词表(MeSH):Neurotransmitter

- neuroscience for kids website

- brain explorer website

- wikibooks cellular neurobiology

- [1]